|

ARCHIVIO ASTRONEWS:

settembre 2008 |

|

|

|

|

|

27

SETTEMBRE

2008:

Potremmo scontrarci con Venere?

L’osservazione di un denso disco di

polvere attorno ad una stella doppia

dell’età del Sole e distante 300 Anni

Luce da noi ha sollevato l’ipotesi che

due pianeti delle dimensioni terrestri

si siano scontrati e distrutti in tempi

relativamente recenti.

Normalmente un disco di polvere che circonda

una stella è un chiaro indice di giovinezza,

rappresentando le ultime fasi di formazione

di un sistema planetario. Ma il sistema

doppio BD+20 307, nella

costellazione dell’Ariete, ha invece un’età

paragonabile a quella del nostro Sole.

Quale sarebbe allora la causa del denso

disco di detriti solidi che lo circonda, ben

un milione di volte superiore a quello che

si trova ancora attorno alla nostra stella?

Non può certamente essere il residuo della

formazione, né il prodotto delle

innumerevoli collisioni tra corpi minori. Il

disco si trova più o meno ad una distanza

che copre l’intervallo Venere-Terra. L’unica

spiegazione plausibile sembra quella di un

terribile scontro planetario, tra due corpi

di dimensioni comparabili al nostro amato

pianeta.

Come se Venere e Terra avessero impattato e

si fossero distrutti completamente, portando

con loro tutti i possibili abitanti. L’epoca

di questa collisione sarebbe relativamente

recente, non più di qualche centinaio di

migliaia di anni.

Benché si

pensi normalmente che il nostro Sistema

Solare sia ormai stabile e tranquillo e che

si possano dimenticare gli impatti enormi e

violenti delle prime fasi di formazione

(come quello che avrebbe formato la Luna o

quello che avrebbe piegato Urano di quasi

90°), il suo futuro potrebbe ancora

riservare enormi sorprese. Importanti

studiosi di dinamica planetaria, tra i quali

il ben noto Jacques Laskar, hanno calcolato

infatti che la probabilità di un impatto tra

Mercurio o Venere e la Terra non è del tutto

nulla se si simula la loro evoluzione nel

prossimo miliardo di anni.

Non penso

che esisterà ancora qualcuno di noi a

tremare per questo trascurabile rischio.

Però, chissà … sarebbe un bellissimo

spettacolo, se osservato ovviamente a debita

distanza!

|

|

27

SETTEMBRE

2008:

La navetta Jules

Verne di ritorno sulla Terra

Brucera'

nell'atmosfera lunedi', i resti finiranno in mare

La

navetta europea senza equipaggio 'Jules Verne' si sta

avvicinando alla Terra e alle 15,34 di lunedi' brucera',

come previsto. Si concludera' cosi', dopo cinque mesi, la

carriera della prima navetta completamente automatica

realizzata dall'Esa. Quando esplodera', lunedi', fra il 70%

e l'80% dei suoi frammenti si disintegrera' nell'impatto con

l'atmosfera. Una piccola parte cadra' in mare, in una zona

disabitata dell'oceano Pacifico meridionale compresa fra

Cile e Nuova Zelanda.

|

|

27

SETTEMBRE

2008:

Zhai primo astronauta cinese nello spazio

La navicella e' in

orbita da giovedi'

ORE

13:22

L'astronauta cinese Zhai,dopo aver

trascorso 13 minuti nello spazio e' rientrato nell'abitacolo della Shenzhou

VII. La passeggiata effettuata con successo (prima volta per la Cina)

dall'astronauta apre a Pechino la strada verso la costruzione di una

stazione spaziale cinese. A lungo termine, il programma spaziale della Cina

prevede l'invio di astronauti sulla Luna.L'evento e' stato seguito in

diretta tv da milioni di cinesi.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:46

Tutto e' pronto a bordo della navicella

spaziale cinese in orbita da giovedi' per la passeggiata spaziale in

programma per oggi.E' la prima volta che il programma spaziale della Cina,

giunto alla sua terza missione, affronta questo test. Uno dei tre astronauti

a bordo, probabilmente il colonnello Zhai Zhigang, uscira' dalla navetta

spaziale Shenzhou VII per una passeggiata di circa 20 minuti, assistito

dagli altri due membri dell' equipaggio, Liu Boming e Jing Haipeng.

|

|

26

SETTEMBRE

2008:

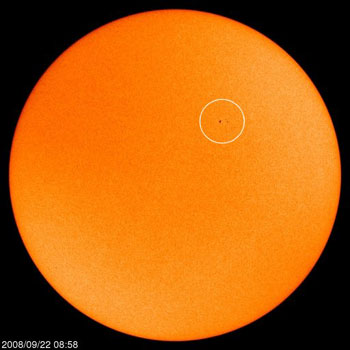

Forse il Sole si sta risvegliando!

(articolo ed immagini

Vito Lecci)

A quanto pare il

vento solare

ha subìto una drastica variazione in questi ultimi tempi.

Dai dati raccolti

dalla sonda

Ulisse

infatti, già nel 2007, era stato registrato un calo della

pressione di radiazione solare del 20%, ed oggi pare abbia

raggiunto il minimo storico degli ultimi 50 anni.

Il vento solare

costituisce una sorta di bolla, l’eliosfera,

che ci protegge da buona parte dei raggi cosmici provenienti

dal resto della nostra galassia. Ma se l’eliosfera

diminuisce la sua densità, i raggi cosmici possono entrarne

all’interno con conseguenze che attualmente non siamo in

grado di prevedere per noi sulla Terra.

In effetti di questo

minimo nell’attività solare, nel mio piccolo, me ne ero reso

conto personalmente nel corso delle mie attività didattiche

rivolte all’osservazione del Sole, delle sue macchie e

protuberanze. Lo scorso anno scolastico infatti è stato

caratterizzato da una generale delusione da parte degli

studenti nei confronti dell’osservazione del Sole, che in

effetti non mostrava che rarissime, e quasi invisibili,

protuberanze e macchie solari.

Ma il ciclo solare, si

sa, ha una durata di 11 anni. Quindi dopo questo periodo di

quiete la nostra stella dovrebbe tornare nuovamente alla sua

piena attività.

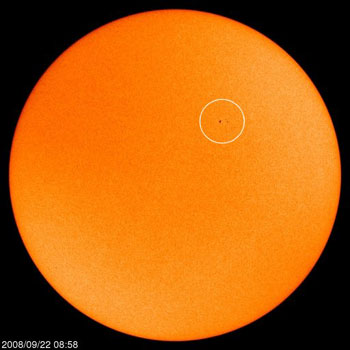

In effetti sembra che

qualcosa stia iniziando a cambiare sul Sole, come potete

vedere da questa immagine dello scorso 22 settembre, ripresa

dalla sonda SOHO.

Potrebbe trattarsi

dell’attesa inversione di tendenza, che dovrebbe riportare

il Sole gradualmente nella sua fase attiva. Forse già nei

prossimi mesi potremo averne una conferma.

Stiamo a vedere cosa

accade.

|

|

26

SETTEMBRE

2008:

A.S.L.A. e C.R.A. alla "Notte dei Ricercatori"

Dipartimento di Fisica (strada prov.le per Arnesano) - Università del

Salento

26 settembre 2008: una

Notte dedicata alla ricerca, coordinata dall’ARTI e da Regione Puglia.

Coinvolte le 5 Università pugliesi, il CNR, l’ENEA, l’INFN e Tecnopolis

Per il terzo anno consecutivo l’ARTI organizza e coordina in Puglia la Notte

dei Ricercatori, la manifestazione promossa dalla Commissione Europea,

nell’ambito del 7° Programma Quadro comunitario della Ricerca 2007-2013.

Anche

quest’anno le manifestazioni pugliesi, che si articolano in eventi

spettacolari e divulgativi, conferenze, brevi seminari, vedono coinvolte le

cinque Università e gli enti pubblici di ricerca (ENEA, INFN e CNR).

Scopo

dell’iniziativa è rafforzare il rapporto tra scienza, scuola e società e

avvicinare i giovani al mondo della ricerca, promuovendone l’attrattività

delle carriere.

Luoghi

d’elezione per lo svolgimento degli eventi sono le sedi universitarie e dei

centri di ricerca, ideali per dare evidenza al grande pubblico della

quantità e della qualità della ricerca fatta in Puglia, sia nelle discipline

scientifiche che in quelle umanistiche.

COMUNICAZIONE

NELLA PAGINE DELLE ASTROINIZIATIVE UAI

Nell'evento europeo de "la Notte dei Ricercatori", notte durante la

quale tutte le Università d'Europa aprono le loro porte al pubblico, venerdi

26 settembre, su invito del Prof. Francesca Strafella, docente e direttore

del dipartimento di fisica dell'Università del Salento, le associazioni

A.S.L.A. e C.R.A. saranno presenti con la loro attività divulgativa.

|

|

22

SETTEMBRE

2008:

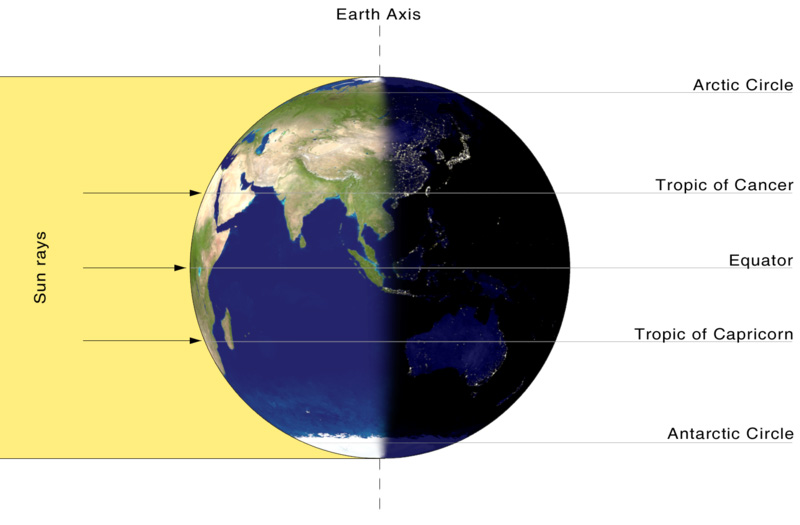

Arriva l'Equinozio d'Autunno

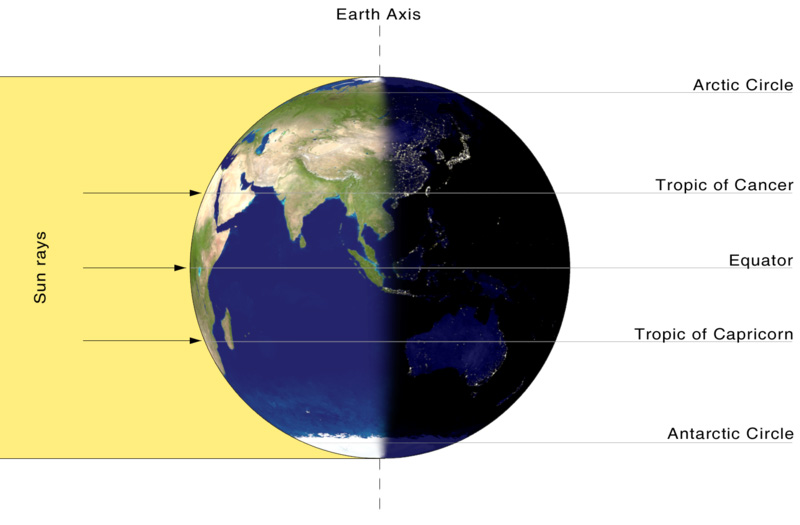

In

astronomia,

un equinozio è definito come l'istante in cui il

Sole

raggiunge una delle due intersezioni tra l'eclittica

e l'equatore

celeste

La

parola "equinozio" deriva

dal

latino

e significa "notte uguale".

Gli equinozi di

marzo

e

settembre

sono i due

giorni

di ogni

anno

in cui il dì e la notte

hanno la stessa durata. Per

definire esattamente la

lunghezza del giorno, l'alba

comincia quando il

sole

ha superato di metà l'orizzonte

e il

tramonto

finisce quando il sole è di

metà sotto l'orizzonte.

Usando questa definizione,

la lunghezza del dì è

esattamente 12 ore. Agli

equinozi, il sole sorge

all'esatto

est

e tramonta all'esatto

ovest.

Nell'emisfero

settentrionale,

l'equinozio di marzo (che

cade il 20 o 21

Marzo)

è l'equinozio di

primavera, e l'equinozio

di settembre (che cade il 22

settembre,

come oggi!) è l'equinozio

d'autunno; nell'emisfero

meridionale, questi termini

sono invertiti.

L'altro cerchio nel cielo è

l'equatore celeste, o la

proiezione dell'equatore

terrestre sulla sfera

celeste. Poiché l'asse

di rotazione della Terra

è inclinato rispetto al

piano dell'orbita,

l'equatore celeste è

inclinato rispetto

all'eclittica. Due volte

l'anno, il sole incrocia il

piano dell'equatore

terrestre. Questi due punti

sono gli equinozi.

Il

punto dell'equinozio di

primavera del nostro

emisfero è anche chiamato

punto

vernale

(g), punto dell'Ariete

o punto gamma (γ).

Mentre quello dell'equinozio

d'autunno è anche chiamato

punto

della Bilancia

(ω). A causa della

precessione degli equinozi

questi punti non si trovano

più nella costellazione da

cui prendono il nome.

L'istante nel quale il Sole

passa attraverso ogni punto

di equinozio può essere

calcolato accuratamente,

così l'equinozio è un

particolare istante,

piuttosto che un giorno

intero.

|

|

21

SETTEMBRE

2008:

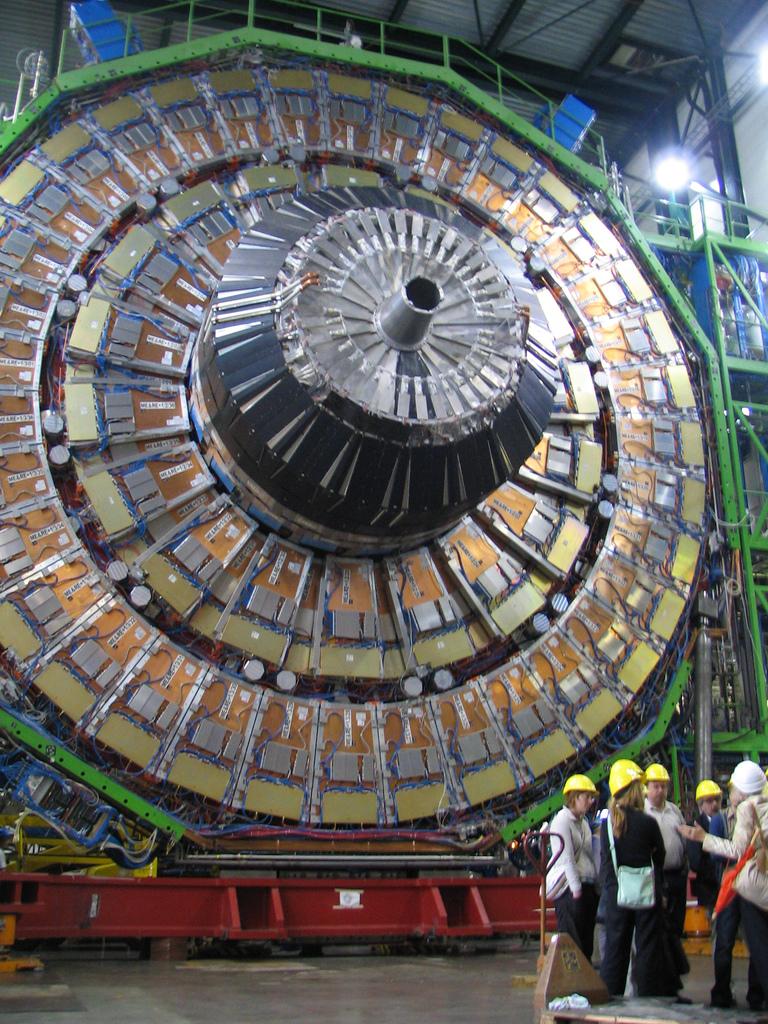

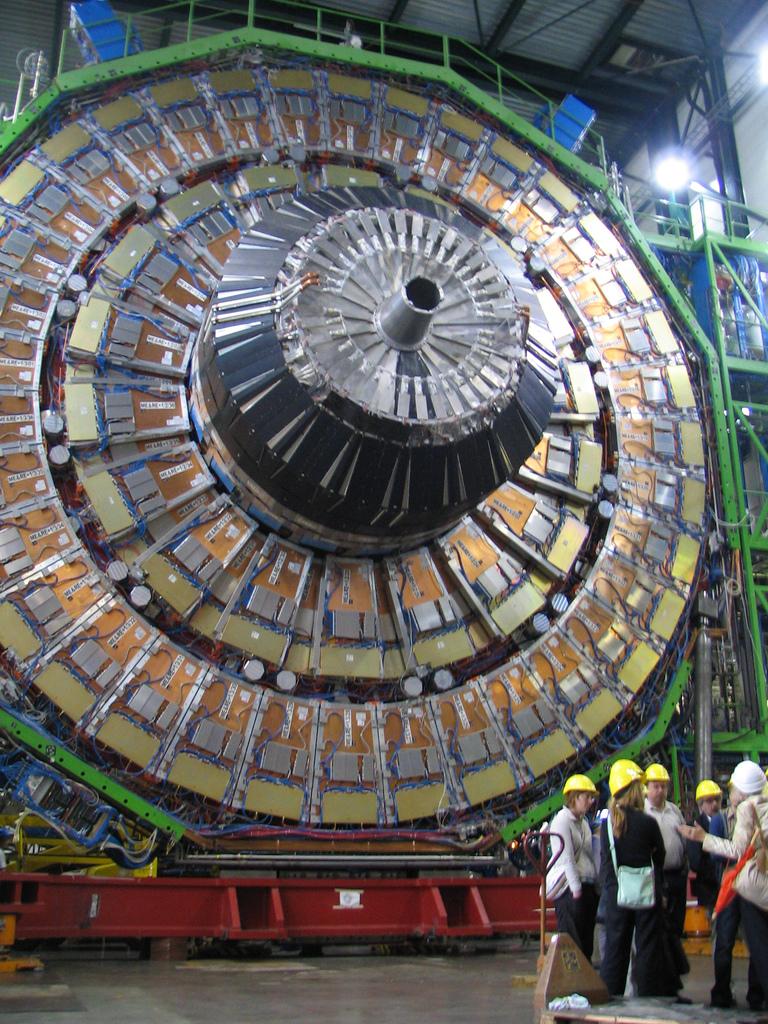

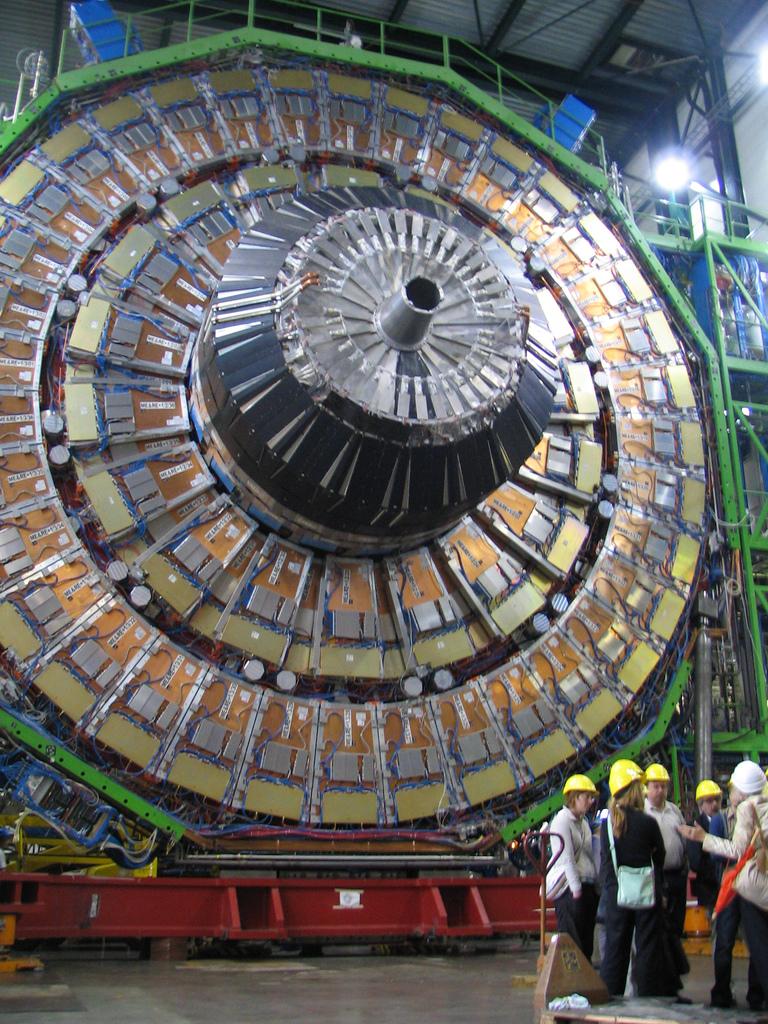

Acceleratore del CERN fermo per guasto elettrico

Un banale guasto, ma è

bastato a far sospendere l'attività dell'acceleratore di particelle Lhc, in

attesa che venga riparato un trasformatore elettrico. Infatti la rottura ha

causato problemi al "sistema di raffreddamento" come ha specificato una

portavoce del Cern di Ginevra.

L'acceleratore, infatti,

per poter funzionare deve essere tenuto a temperature bassissime, circa 271

gradi sottozero, molto vicina cioè allo "zero assoluto" che corrisponde a

-273,15 gradi. Questo valore in particolare non può mai realmente essere

raggiunto altrimenti gli elettroni si fermerebbero e la materia come la

conosciamo perderebbe le sue caratteristiche, ma una temperatura

estremamente vicina consente di lavorare con maggiore stabilità.

L'Lhc e' l'acceleratore di

particelle piu' grande e piu' potente del mondo: nella galleria sotteranea

circolare di 27 km di circonferenza, i fisicici intendono far circolare due

fasci di particelle a oltre il 99,9% della velocita' della luce, per farli

scontrare e creare una pioggia di nuove particelle, da analizzare e studiare

per tentare di scoprire i segreti

dell'Universo. Dopo 20 anni di preparativi, lo scorso 10 settembre il Cern

(Organizzazione europea per la ricerca nucleare) ha celebrato il primo giro

di un fascio di particelle

lungo i 27 km dell'Lhc. Nelle prossime settimane, a poco a poco, i fasci di

particelle sarano fatti entrare in collisione.

|

|

20

SETTEMBRE

2008:

La Luna occulta le Pleiadi

Nella notte tra

venerdì 19 settembre e il sabato 20, si verificherà

un’occultazione radente delle Pleiadi da parte della

Luna.

Si

tratta di un evento alquanto

spettacolare dal momento che è visibile

in tutta l’Italia a partire più o meno

dalle 3:30 (ora legale)

fino a quando comincia ad albeggiare.

In questo caso la

Luna effettua un’occultazione

radente in quanto occulta solo alcune

stelle periferiche dell’ammasso

stellare

M45, più comunemente

noto come “Pleiadi“:

altre volte invece capita che la luna si

immerga ben all’interno dell’ammasso

stesso ed allora nel giro di poche ore

avvengono decine di occultazioni! La

mattina del 20 settembre dunque la Luna

nasconderà alcune stelle dell’ammasso,

tra le quali la più luminosa è quella

denominata Taygeta. In

questo caso, invece di fornire un gran

numero di tabelle con gli orari di

inizio e fine

occultazione

per un certo numero di città e per un

certo numero di stelle quali Taygeta

stessa ed altre meno luminose, ho

preferito mostrarvi una specie di

anticipazione di quanto succederà con “foto”

ottenute al PC con l’onnipresente

programma Stellarium.

Vediamo con una

serie di immagini il susseguirsi degli

eventi:ore 3:30 (foto),

4:30 (foto),

4:50 (foto),

5.30 (foto)

ed infine alle 6:30 (foto):

in tutti i casi si parla di ora

legale e le immagini

rappresentano la situazione dell’evento

come la si vede direttamente, con la

luna che con il passare del tempo sembra

ruotare su se stessa.

In un certo senso

spero di mettere l’acquolina in bocca

agli amici astrofili, che immagino non

si lamenteranno di una levataccia quando

ancora è buio (tanto poi il giorno dopo

è sabato e magari ci si può riposare…),

per assistere ad un fenomeno che si può

osservare in vari modi, dal più semplice

al più complesso. Dimenticavo di dire

che la Luna è comunque ben alta nel

cielo ed è solo per un caso (in realtà

una complessa combinazione del moto

sulla

sfera celeste

del nostro

satellite

e della terra stessa) che la Luna non

vada a coprire tutto l’ammasso

stellare!

Già ad occhio nudo

dunque si vedrà la Luna calante con a

fianco un gruppetto di stelle che ogni

buon astrofilo dovrebbe saper ben

riconoscere e trovare: ricordo che si

trova nella costellazione del

Toro, (foto)

non lontano dalla stella più luminosa

Aldebaran (α Tau) a sua

volta circondata da un altro

interessante gruppo di stelle denominate

“Iadi” (con l’accento

sulla “i” iniziale!).

Già se si ha a

disposizione un binocolo o anche un

piccolo cannocchiale, si potrà avere una

visione nettamente migliore dell’evento.

Invece con un

telescopio

più grande si potrà seguire molto bene

l’avvicinamento di varie stelle delle

Pleiadi da parte della Luna ed alcune di

esse saranno poi nascoste, per

riapparire più tardi da un altro punto

del bordo lunare.

Fotograficamente vi dico quello che farò

io, se il tempo sarà buono: userò la mia

fida Nikon digitale, con uno zoom da

210mm, connessa al mio portatilino via

USB. Purtroppo però dal mio balconcino

(al primo piano e con palazzi vicini…)

già lo so che dovrò fare i salti mortali

per ottenere qualcosa di decente…

|

|

14

SETTEMBRE

2008:

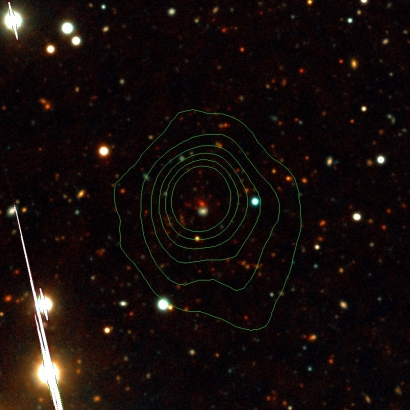

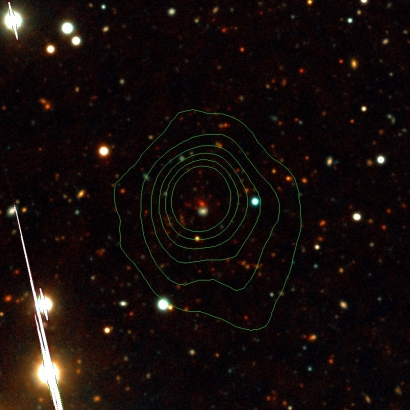

Scoperto un enorme ammasso di galassie

La scoperta è paragonabile

al classico ago nel pagliaio. Gli astronomi stimano che di ammassi così

grandi - si sta parlando di circa un migliaio di volte la massa della nostra

Via Lattea - ce ne siano davvero pochi, dunque riuscire a individuarne uno è

un vero scoop. In questo caso, poi, anche la buona sorte ci ha messo lo

zampino. L'individuazione iniziale di 2XMM J083026+524133 (questa la sigla

con la quale l'oggetto è stato catalogato) era avvenuta quasi per caso,

mentre gli astronomi stavano studiando con XMM-Newton un altro oggetto

celeste posto nelle vicinanze. Ma è stato solo grazie a un sistematico

lavoro di analisi delle sorgenti del catalogo di XMM-Newton che il team di

George Lamer (Astrophysikalisches Intitut di Potsdam in Germania) si è

imbattuto in J083026 scoprendo finalmente le sue reali dimensioni.

I primi dubbi sono sorti quando, incrociando i dati di XMM-Newton con quelli

della Sloan Digital Sky Survey, gli astronomi non hanno scorto nessuna

controparte ottica, segno che quella sorgente X non era affatto vicina, ma

doveva essere collocata a distanze cosmologiche. Solamente grazie alle

immagini profonde ottenute con il Large Binocular Telescope in Arizona è

stato possibile scoprire che quell'oggetto misterioso era in realtà un

ammasso di galassie. L'analisi dettagliata dello spettro X raccolto in circa

24 ore complessive di osservazioni da XMM-Newton ha quindi confermato che il

redshift in gioco è di circa 0.99 - dunque la distanza è valutabile in circa

7.7 miliardi di anni luce - e la temperatura del gas presente tra le

galassie si aggira intorno ai 95 milioni di K. Questi dati rendono J083026

il più caldo e il più brillante ammasso di galassie nel dominio X tra quelli

caratterizzati da redshift superiore a 1 conosciuti finora.

Non solo. Utilizzando i

correnti modelli, Lamer e collaboratori hanno stimato che la massa

complessiva dell'ammasso si aggirerebbe in circa 560 mila miliardi di masse

solari, equivalenti più o meno alla massa di circa 1000 galassie come la

nostra: un ammasso davvero gigantesco, dunque.

Poichè la nascita e l'evoluzione degli ammassi di galassie come J083026

dipende strettamente dai parametri cosmologici, è evidente come una simile

scoperta e le informazioni che può fornire possano aiutare non poco i

cosmologi nel loro arduo compito. E magari gettare un po' di luce anche su

quella misteriosa componente dell'universo chiamata energia oscura.

|

|

11

SETTEMBRE

2008:

Il

Super acceleratore CERN è in funzione

Ieri due lunghi applausi quando i fasci di

protoni hanno completato il loro percorso in

senso orario e antiorario. Poi una breve

pausa nella notte. Ma l'esperimento di

fisica più importante degli ultimi tempi non

può aspettare. Gli scenziati del

Cern

di Ginevra hanno

ripreso l'esperimento per scoprire i

segreti della nascita

dell'universo

grazie al

Large Hadron Collider,

l'acceleratore più

grande del

mondo

che è partito ieri

dopo 20 anni di incredibile lavoro del gotha

della fisica mondiale. Completato con

successo il primo giro del fascio di protoni

iniettati è stato osservato un lampo, forse

per interazione protone-protone. Oggi inizia

la fase rodaggio del gigante, tutto ok nelle

prime 24 ore.

Oggi è iniziata una nuova fase di

collaudo. «Da ieri sera - spiega il

responsabile del collaudo dei sistemi

tecnici dell'Large Hadron Collider, Roberto

Saban - abbiamo cominciato la fase di

sincronizzazione». Questa consiste

nell'iniettare il fascio e nel bloccarlo

dopo una sola rivoluzione completa dei 27

chilometri dell'acceleratore. «Dopo ogni

rivoluzione si osserva la traiettoria dei

fasci e si interviene per perfezionarla». I

fasci sono stati iniettati in modo da

alternare quello in senso orario e quello in

senso antiorario. Un'operazione finora

ripetura un centinaio di volte. «Alla fine

eravamo molto stanchi e abbiamo interrotto

per alcune ore nella notte. Abbiamo ripreso

questa mattina presto e ora siamo entrati

nella nuova fase del collaudo con il

fascio».

Dopo che il fascio di protoni ha circolato

nella macchina in senso orario e antiorario

«a tappe forzate», adesso la macchina

richiede una fase di sincronizzazione dei

fasci. Per questo motivo, spiegano

dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn),

sarà necessario far compiere ai fasci almeno

un migliaio di giri. Un'operazione, questa,

che richiederà alcuni giorni: impossibile,

al momento prevedere quanti. Si possono

immaginare i magneti come rotaie più

piccole, posizionate in modo da compensare

eventuali imperfezioni nella traiettorie

delle particelle dovute ai grandi magneti.

Il passo successivo, conclude Saban, sarà

accendere i sistemi di radiofrequenza, vale

a dire i motori che accelerano le particelle

e che tra alcuni giorni permetteranno di

iniettare i due fasci contemporaneamente.

Indietro nel tempo fino al Big Bang.

Lhc consentirà agli scienziati di andare

indietro nel tempo fino al Big Bang, la

gigantesca esplosione che ha fatto nascere

l'Universo 14 miliardi e più di anni fa. Un

viaggio a ritroso nella storia della vita

per cercare la "particella

di Dio", il

bosone di Higgs. Con il suo lavoro, Lhc

andrà a caccia di quelle particelle che

c'erano in quel primo potentissimo respiro

del cosmo e che gli scienziati, fino ad ora,

non hanno mai potuto vedere ma solo

ipotizzare.

Rubbia: Bing Bang non più solo teoria

filosofica. «Fino a ieri il Big Bang era

una categoria filosofica. Da oggi, invece, è

un esperimento e al Cern è possibile

simulare in maniera accuratissima le

condizioni dell'universo nei suoi primi

milionesimi di secondo». A spiegarlo il

premio Nobel per la fisica, Carlo Rubbia. Le

condizioni dell'universo così simulate

verranno poi comprese, aggiunge Rubbia,

«grazie alla filosofia naturale di Galileo

Galilei». Il fisico avverte poi che «Lhc è

una maratona, non una gara di cento metri.

Oggi abbiamo dato il via, ma solo negli anni

vedremo che cosa l'esperimento avrà da

dirci». «Ora siamo pronti a iniziare la

parte scientifica - conclude Rubbia - ma

risposte già scritte non ne abbiamo:

dobbiamo ora osservare la natura e leggere i

suoi messaggi, sarà lei a guidarci verso le

tappe successive della nostra ricerca».

|

|

10

SETTEMBRE

2008:

Visita al Radio Telescopio della Scuola Media D. Forlani di Conversano

(Ba)

Responsabile dott.

Michele Mallardi

Visita della

nostra associazione con la presenza del C.R.A. di Lecce al Radio Telescopio

della Scuola Media D. Forlani di Conversano (Ba) nel consueto appuntamento

del mercoledì, giorno in cui il laboratorio viene aperto al pubblico dalle

ore 21 alle ore 24.

Dopo

l'esperienza sul Pollino con i non-vedenti e gli ipo-vedenti nel

progetto-pilota durante il quale si è potuto ascoltare il "suono" del Sole,

il dott. Michele Mallardi ha guidato tutti i presenti in un percorso

affascinante tra l'osservazione radioastronomica e la ricezione delle

immagini meteo, ovviamente non lasciando mai in secondo piano l'Astronomia,

compresa quella visuale: la serata è stata completata dall'osservazione

diretta della Luna e di Giove...

Ma qual è lo

scopo dell'importante progetto della Scuola Media D. Forlani?

OSSERVAZIONI IN BANDA

RADIO DI EMISSIONI TERMICHE

EMESSE DA OGGETTI CELESTI ALLA FREQUENZA DI 11GHZ E 43GHZ

Lo studio dell’evoluzione dell’Universo rappresenta per l’uomo una continua

sfida verso l’ignoto.

Grazie ai continui progressi della scienza e della tecnologia gli esseri

umani oggi hanno ha disposizione strumenti in grado di osservare, ascoltare

ed infine analizzare le informazioni che provengono dai corpi celesti.

Sin dagli anni 30 grazie all’invenzione della radio e alla scoperta delle

microonde la radioastronomia disciplina scientifica che si occupa di

indagare l’Universo per mezzo delle onde radio ha apportato innumerevoli

informazioni scientifiche che hanno contribuito a migliorare lo studio dei

corpi celesti, non solo nel limitato spettro del visibile ma anche e

soprattutto nella banda radio. In questa pagina saranno pubblicate le Radio

osservazioni effettuate alla frequenza di 11Ghz e 43Ghz che verranno svolte

nel laboratorio di Radioastronomia presente nella nostra scuola.

Che cos'è un

radiotelescopio

Nella struttura più

semplice si tratta di un radiometro equipaggiato con un adatto sistema di

antenna, e da un radioricevitore a larga banda molto sensibile, progettato

per misurare la temperatura emessa sotto forma di onde radio dai corpi

celesti(Radiosorgenti).

Con il termine radiosorgente vengono identificati Stelle, Pianeti, Galassie,

residui di Supernova, Quasar, Buchi Neri, in grado di emettere calore

energia sotto forma di onde radio che viaggiano alla velocità della luce e

che raggiungono anche il nostro pianeta. Il Radiotelescopio installato

presso la nostra scuola è un sensibilissimo Radiometro a microonde in grado

di misurare la temperatura dei corpi celesti alla frequenza di 11Ghz e di

42Ghz frequenze molto elevate essenti da disturbi radio di natura

terrestre,offrendo quindi la possibilità di realizzare interessanti studi

sull’emissione radio del nostro Sole, della Luna, dei pianeti del Sistema

solare, ma anche e soprattutto su sorgenti radio celesti presenti

nell’Universo.

Per i nostri

studi saranno utilizzati tre sistemi di ricezione:

§

Una parabola da 1mt

di diametro per lo studio del Sole a 11 Ghz.

§

Una parabola da 2,10

mt di diametro per lo studio dei corpi celesti a 11Ghz.

§

Antenna per i 42Ghz

per lo studio di radio emissioni prodotte da oggetti celesti a frequenze

molto elevate.

§

Telescopio ottico

per osservazioni nello spettro del visibile

Le radio

osservazioni saranno cosi effettuate:

§

Le ore diurne con

opportuna programmazione saranno dedicate allo studio della nostra stella(Il

Sole) sarà così possibile seguire le improvvise esplosioni nucleari che si

sviluppano sulla superficie solare.

§

Nelle ore

pomeridiane dopo il tramonto del Sole sarà invece possibile realizzare

interessanti osservazioni sulle emissioni radio emesse da corpi celesti in

particolare oggetti celesti che emettono onde radio( Radio

Galassie,Nebulose,Stelle,Pianeti).

Infine grazie alla

probabile e futura collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF/IRA)

stazione di Medicina (Bologna) e Noto(Siracusa), con i dati raccolti durante

le osservazioni si potranno realizzare alcune mappe di emissione, cioè la

possibilità di ricostruire

la forma la distanza la velocità e le dimensioni degli oggetti radio

osservati.

|

|

7

SETTEMBRE

2008:

Novità dalla sonda Cassini

La sonda

Cassini, lanciata nell’ottobre del 1997

ed in orbita intorno a Saturno dal luglio del 2004, ha

scoperto un anello debole e parziale coorbitante con il

piccolo

satellite

Anthe ed ha confermato la presenza di

un altro anello parziale in orbita con una seconda luna,

Metone. E’ questa un’ulteriore conferma

che la maggior parte dei satelliti interni di Saturno

orbitano insieme ad anelli completi o parziali.

Immagini recenti

della sonda Cassini rivelano materiali, detti

archi di anelli, che si estendono prima e dopo

le piccole lune Anthe e Metone, lungo la loro orbita. Le

nuove scoperte indicano che l’influenza gravitazionale

delle lune vicine sulle particelle degli anelli può

essere un fattore determinante per la formazione di un

anello completo oppure ad arco.

I due satelliti

Anthe e Metone orbitano Saturno in orbite particolari,

dette risonanti, dove la gravità della

luna più vicina (Mimas) disturba le loro orbite. Le

risonanze gravitazionali sono anche la causa di

parecchie strutture caratteristiche degli anelli di

Saturno. Mimas infatti fornisce una spinta

gravitazionale regolare ad ognuna delle lune: la forza

d’attrazione causa uno slittamento in avanti ed indietro

della luna nella regione a forma di arco, lungo la

propria orbita: è quello che riporta Nick Cooper, un

associato alla Cassini Imaging Team. Cooper dice :

“Quando ci siamo accorti che gli archi di anello delle

lune Anthe eMetone erano molto simili alle regioni nelle

quali le lune si muovono avanti e indietro lungo la

propria orbita a causa della risonanza di Mimas, allora

sapevamo di aver trovato una possibile relazione

causa-effetto.”

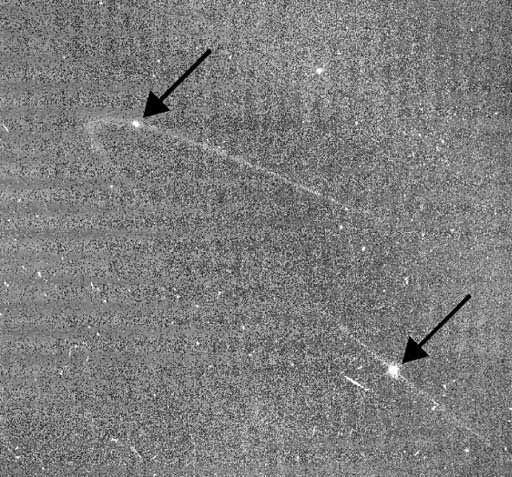

Anthe (in alto a

sinista) e Metone (in basso a destra)

Gli scienziati

pensano che i deboli archi di anello di Anthe e Metone

consistono sicuramente di materiale proveniente da

queste piccole lune a causa dell’impatto di

micrometeoriti. Questo materiale non si sparge

uniformemente intorno a Saturno, a formare un anello

completo, proprio a causa della risonanza orbitale con

Mimas: è dunque questa interazione a confinare le

particelle di materiale in un piccola regione lungo le

orbite delle lune stesse.

Quello scoperto è

stato il primo riscontro di un arco di materiale vicino

ad Anthe, mentre l’arco di Metone era stato già scoperto

dal Magnetospheric Imaging Instrument

della sonda Cassini e le nuove immagini ne confermano la

presenza. Le immagini precedenti mostravano deboli

anelli in corrispondenza di altre piccole lune sia

all’interno che all’esterno degli anelli principali di

Saturno: i satelliti in questione sono Pan,

Giano, Epimeteo e

Pallene. Inoltre la Cassini aveva

precedentemente osservato un arco all’interno dell’anello

G, uno degli anelli maggiori, ma debole, di

Saturno.

“Questo è

probabilmente lo stesso meccanismo responsabile della

creazione dell’arco nell’anello G” diceva Matthew Hedman,

un associato dell’università di Ithaca, NY. Hedman ed i

suoi colleghi dell’Imaging Team avevano precedentemente

determinato che l’arco dell’anello G è mantenuto dalla

risonanza gravitazionale di Mimas, così come accade per

i nuovi archi. “Proprio l’arco di Anthe sembra essere

simile al materiale che vediamo nell’arco dell’anello G,

dove le particelle più grandi risultano ben visibili. Si

potrebbe pure speculare che se Anthe si frantumasse, i

suoi materiali espulsi potrebbero formare una struttura

simile a quella dell’arco dell’anello G”, dice Hedman.

Ulteriori

analisi da parte degli scienziati indicano che, mentre

l’influenza gravitazionale di Mimas mantiene gli archi

di Anthe e Metone al loro posto, il materiale che orbita

con le lune Pallene, Giano ed Epimeteo non è soggetto a

tali forze risonanti molto potenti ed è dunque libero di

spargersi intorno al

pianeta,

formando così anelli completi senza

archi.

Le intricate

relazioni tra questi archi di anello e le lune sono

appena uno dei tanti meccanismi che esistono nel sistema

di Saturno. Il Prof. Carl Murray, membro dell’Imaging

Team, anche lui dell’Università di Londra, dice “Ci sono

molti esempi nel sistema saturniano di lune che creano

strutture all’interno del sistema di anelli e disturbano

altri satelliti. Comprendere queste interazioni e

studiarne le origini può aiutarci a dare un senso a

tutto quello che vediamo nelle immagini della sonda

Cassini”.

|

|

6

SETTEMBRE

2008:

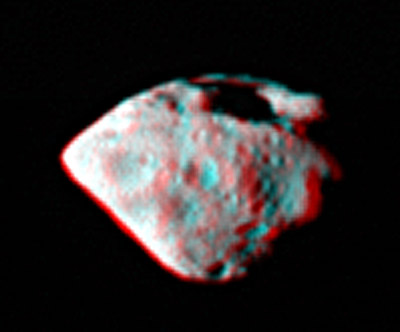

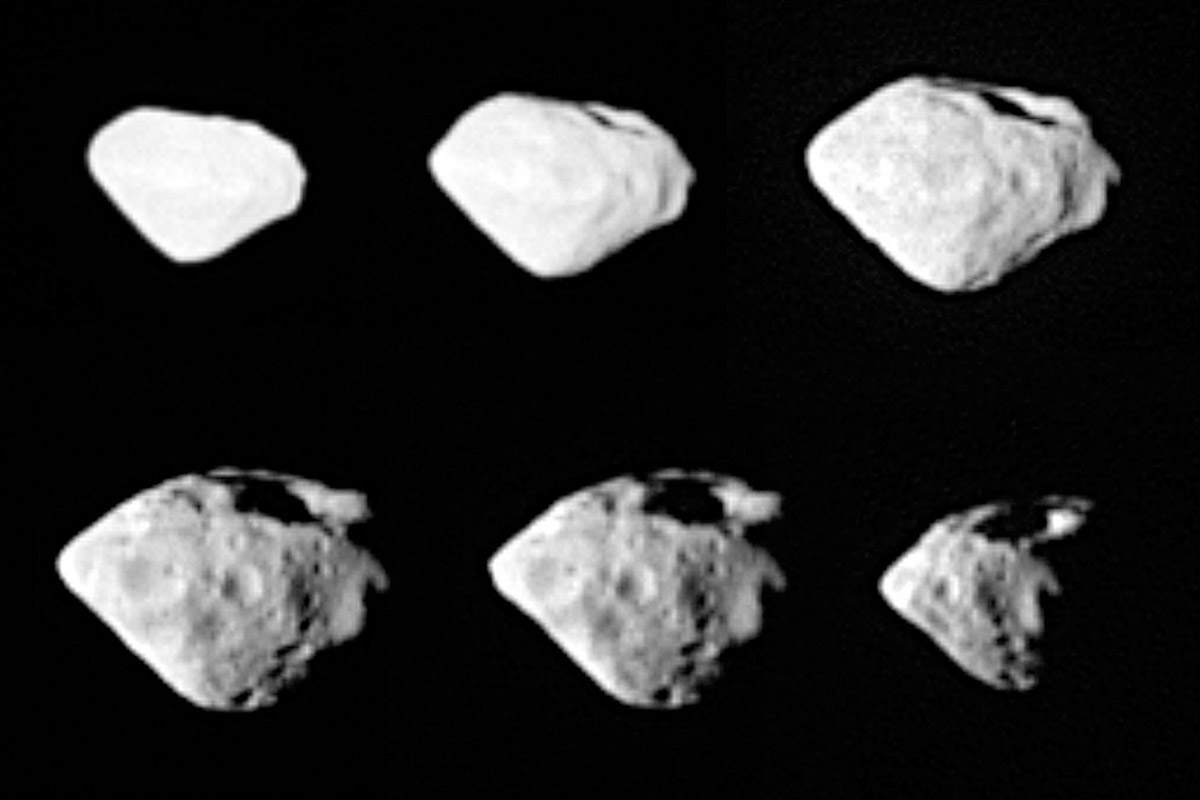

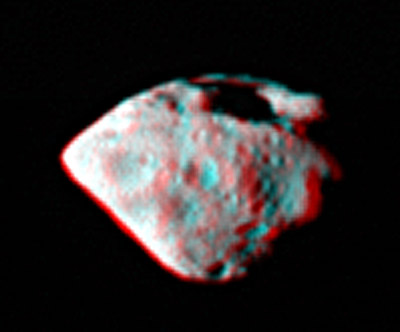

Rosetta ha raggiunto l'asteroide Steins

Le prime immagini dell’asteroide dopo il fly-by del 5 settembre.

La sonda ESA Rosetta ha

effettuato, il 5 settembre 2008, uno storico incontro ravvicinato con

l’asteroide (2867) Steins. I primi dati e le prime immagini rimandate a

Terra dalla sonda dopo il fly-by sono state presentate oggi al pubblico e ai

media durante una conferenza stampa a ESOC (European Space Operations Centre)

di Darmstadt, in Germania. Si tratta di dati ottenuti in buona parte

utilizzando strumenti scientifici forniti alla missione dall'Italia.

“Siamo molto soddisfatti che ancora una volta gli strumenti di costruzione

italiana abbiano funzionato bene" commenta Enrico Flamini, responsabile

Osservazione dell'Universo dell'Agenzia Spaziale Italiana. "In particolare

VIRTIS, che sta inviando immagini e sopratutto spettri bellissimi, la Wide

Angle Camera (che è la parte italiana dello strumento OSIRIS), che ci ha

rimandato a Terra queste immagini spettacolari, e Giada che ha controllato

l'assenza di grani di polveri in prossimità dell'asteroide. Aspettiamo con

fiducia altre immagini e altri dati su Steins che arriveranno nei prossimi

giorni: studiare gli asteroidi è molto importante dal punto di vista

scientifico, perché contengono le risposte a molte domande sull'origine del

Sistema solare, e perché ci serve a valutare meglio i rischi legati a un

loro impatto con la Terra".

Le immagini mostrano un oggetto di circa 5 km di diametro, la cui forma

ricorda vagamente quella di un diamante.

“Steins sembra un oggetto molto interessante” prosegue Sylvie Espinasse

dell’ASI. “In particolare vediamo un cratere di quasi 2 km su un asteroide

di appena 5 km di diametro, testimonianza di un impatto molto violento. Poi

una serie di altri crateri più piccoli perfettamente allineati che farebbero

pensare all’impatto con una cometa frammentata. Dovremo studiare

attentamente questi dati nelle prossime settimane, e una volta elaborate le

immagini di VIRTIS avremo anche più informazioni sulla composizione. Il dato

affascinante è che ogni volta che studiamo un asteroide ci rendiamo conto

che sono tutti oggetti unici, completamente diversi l‘uno dall’altro”.

Studiare gli asteroidi (la loro composizione chimica e mineralogica, le

proprietà della superficie, le tracce di impatti con altri copri) può dare

preziose informazioni sull’ “infanzia” del Sistema solare. La comunità

scientifica italiana è fortemente impegnata in questo campo, come testimonia

la partecipazione di assoluto rilievo alla missione DAWN della NASA, partita

lo scorso anno alla volta di Cerere e Vesta.

Il passaggio su Steins (che è stato preceduto da due fly-by della Terra nel

2005 e nel 2007 e uno di Marte nel 2007) è il primo grande impegno

scientifico della sonda ROSETTA lungo il suo tragitto, la cui destinazione

finale è la cometa Churyumov-Gerasimenko, che verrà raggiunta nel 2014 e su

cui la sonda invierà il lander Philae per prelevare e analizzare campioni.

Dopo Steins e prima della cometa, ROSETTA studierà da vicino anche un altro

asteroide molto più grande, Lutetia, che verrà raggiunto nel 2010.

|

|

4

SETTEMBRE

2008:

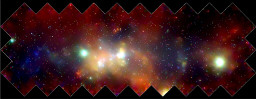

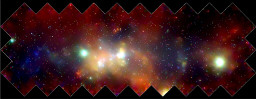

Osservato il cuore della Via Lattea

Da ricercatori del

Massachusetts Institute of Technology

Un gruppo di ricerca

del Massachusetts Institute of Technology (Mit) ha ottenuto la piu' nitida

immagine del centro della via Lattea. Si tratta anche del piu' vicino

'sguardo' mai dato ai confini di un buco nero, quello che si sospetta sia

nel cuore della galassia. Per acquisire i dati, i ricercatori hanno

realizzato una tecnica su misura chiamata Very Long Baseline Interferometry

(Vlbi), che aprirebbe la strada alla fisica dei buchi neri e alle

osservazioni del centro della via Lattea.

|

|

3

SETTEMBRE

2008:

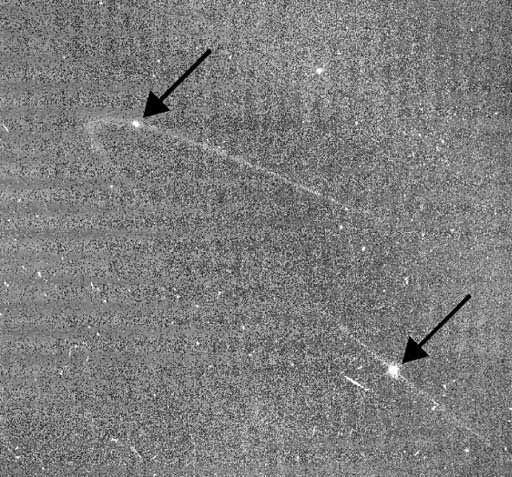

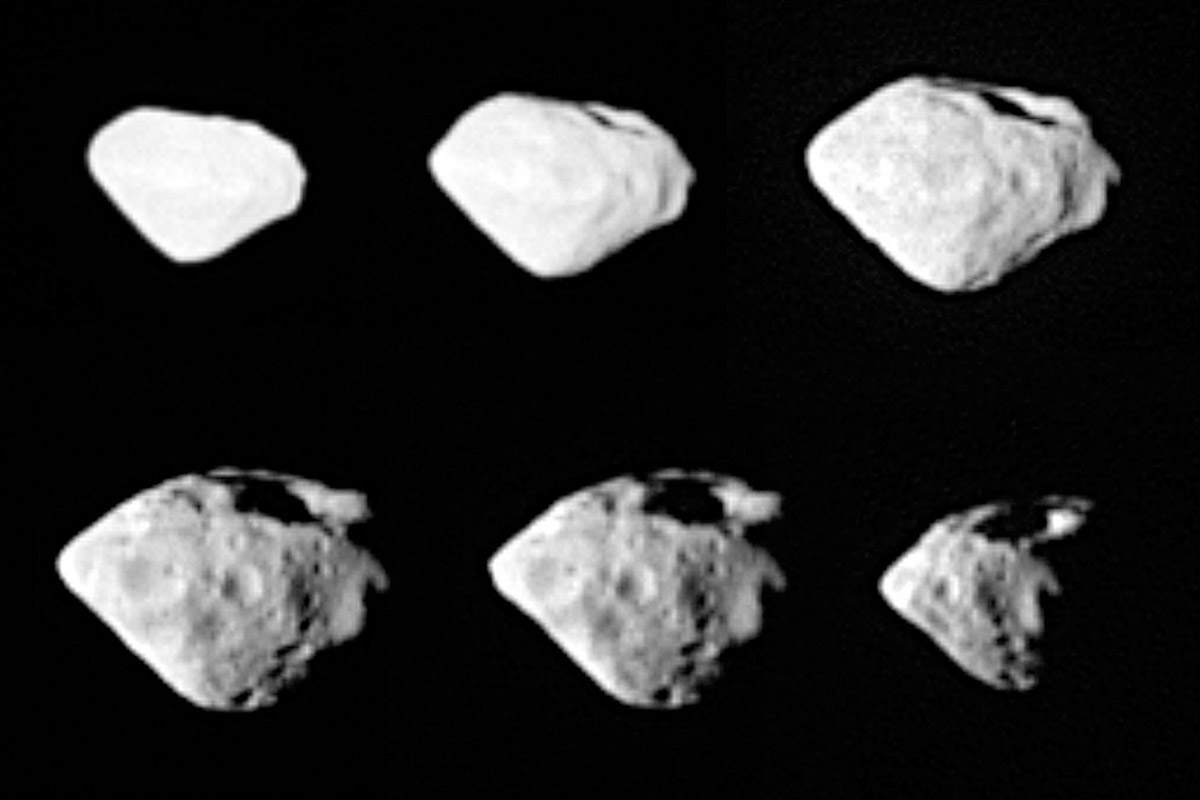

Inseguendo l'asteroide Steins

Da

qualche settimana la sonda Rosetta, svegliata dallo

stato di ibernazione strumentale nel quale era stata

posta, sta puntando l'asteroide (2867) Steins sia con le

usuali fotocamere impiegate per la navigazione, sia con

il sistema OSIRIS (Optical, Spectroscopic and Infrared

Remote Imaging System). L'obiettivo è quello di definire

l'orbita dell'asteroide con la maggior precisione

possibile, riducendo l'errore dei dati attuali da circa

100 a solamente 2 chilometri, così da pianificare al

meglio la manovra orbitale correttiva prevista per metà

agosto e, cosa più importante, ottimizzare il flyby del

prossimo 5 settembre, allorchè la sonda dell'ESA

transiterà solamente a 800 chilometri di distanza dal

corpo celeste.

"Per le prime tre settimane di questa campagna

osservativa - precisa Andrea Accomazzo, Operations

manager della sonda presso il centro ESA di Darmstadt in

Germania - sarà solamente OSIRIS che, grazie alla sua

vista acuta, potrà individuare l'asteroide. A partire da

una decina di giorni prima dell'incontro, però, anche le

due fotocametre di navigazione della sonda potranno

finalmente tenere sotto controllo Steins". Il programma

osservativo prevede che per le prime tre settimane

d'agosto Rosetta inquadri l'asteroide due volte alla

settimana, mentre a partire dal 25 e fino al 4

settembre, dunque alla vigilia del flyby, le rilevazioni

si infittiranno diventando quotidiane.

E' la prima volta nell'intera storia della missione

Rosetta che OSIRIS viene utilizzato praticamente quale

strumento astrometrico. Il lavoro della sofisticata

apparecchiatura di ripresa, però, fornirà anche altre

importanti informazioni su Steins oltre alla sua precisa

collocazione in cielo. I dati raccolti attraverso le

osservazioni, infatti, permetteranno di ricostruire con

precisione la curva di luce dell'asteroide, fornendo

agli astronomi addizionali informazioni sia sulla forma

del corpo celeste sia sulle caratteristiche del suo moto

di rotazione.

Il meglio di sè, però, Rosetta dovrà darlo il 5

settembre, quando un'altra serie di immagini ravvicinate

di un asteroide andrà ad arricchire gli archivi dei

planetologi e farà nuovamente emozionare tutti gli

appassionati.

|

1° SETTEMBRE

2008:

Di ritorno da "Sotto il Cielo del Pollino" - Pollino Sky Festival

Mi

sembra doveroso informarvi su un evento che si è tenuto a San Severino

Lucano nel cuore del Parco Nazionale del Pollino il 29 ed il 30 agosto.

L’A.S.L.A. la nostra associazione ha sostenuto il C.R.A. Centro Ricerche

Astronomiche di Lecce in un progetto “pilota” rivolto a chi è meno

fortunato di noi come lo sono i non vedenti o gli ipo-vedenti che ha

dato loro la possibilità di “ascoltare” il suono delle stelle.

Con la

collaborazione di Michele

Mallardi, radioastronomo (info su radioastronomia.com) e l’Unione

Italiana Ciechi, sezione di Potenza, con il patrocinio del Comune di San

Severino Lucano e della Pro Loco del Pollino, in concomitanza col

Raduno di astrofili (“Sotto il Cielo del Pollino” - Pollino Sky

Festival), la prima esperienza di adio-ascolto del Sole per i non

vedenti è stata un piccolo successo.

Ideato dal sig. Ferdinando De Micco, socio e responsabile delle attività

didattiche dell'associazione C.R.A. di Lecce, ha visto, all'interno del

raduno astrofili, per la prima volta i ragazzi della sezione di Potenza

dell'Unione Italiana dei ciechi, i veri protagonisti della manifestazione.

Hanno ascoltato la voce del Sole grazie alla collaborazione tecnica del

dott. Michele Mallardi.

Interessante inoltre la scelta del sottofondo musicale è stata curata dal

prof. D'Elia Corrado di Lecce.

Questo progetto vuole essere la dimostrazione che il Cielo è un bene di

tutti, anche dei disabili. Con la speranza che tale progetto in un futuro

prossimo possa trovare spazio anche in Puglia, ma soprattutto nel Salento,

l’A.S.L.A. si impegnerà a portarlo avanti, poiché l’Astronomia amatoriale

non è soltanto semplice osservazione…

|